很显然,相比几乎只有平台功能验证用途、实际性能乏善可陈的“14.5代酷睿”Meteor lake-HX/S工程版CPU,进阶到性能验证阶段的ES2版Arrow lake-S实际表现要让我们兴奋得多。

但相关测试也表明,尽管英特尔在架构设计阶段已经让Arrow Lake比Meteor lake在分支预测性能上有着巨大进步,但在缓存带宽、内存性能等方面,我们手头这颗ES2版本CPU相比最终的正式版依然有着天壤之别。

那么这样的差距到底是如何产生的,难道就仅仅是因为测试版CPU主频太低这一个原因吗,有没有什么办法可以弥补呢?带着这些疑问,我们开始了“最终折腾”环节。

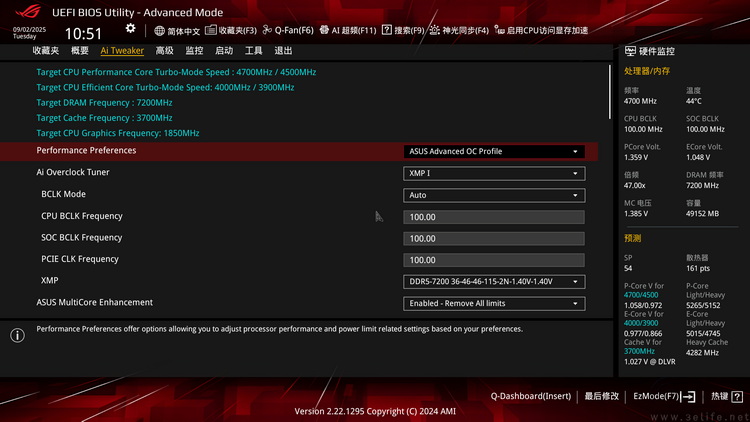

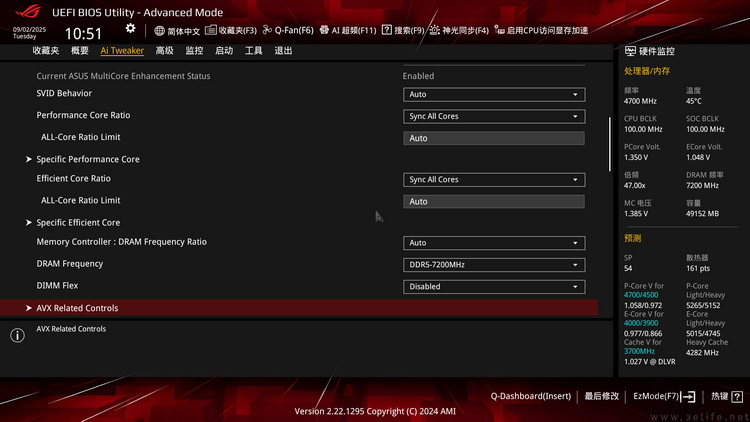

首先我们给这套测试平台换上了一对经过英特尔IPO认证的高频内存,并成功开启XMP7200模式。

接下来,我们开始尝试在BIOS里调整这颗285K ES2的核心频率。结果发现,最多只能把它“锁死”在最大睿频上,一旦超过CPU自身的最大睿频,哪怕只超一点点都会引发蓝屏。

针对这一问题,我们查找了一些资料,基本可以确定问题出在主板、而非CPU方面。但正如一开始就讲到的那样,工程测试阶段的主板本就非常罕见,所以我们也不想再弄一块(可能可以超主频、但已知会有更严重BUG的)其他型号来尝试了,所以只能“另辟蹊径”。

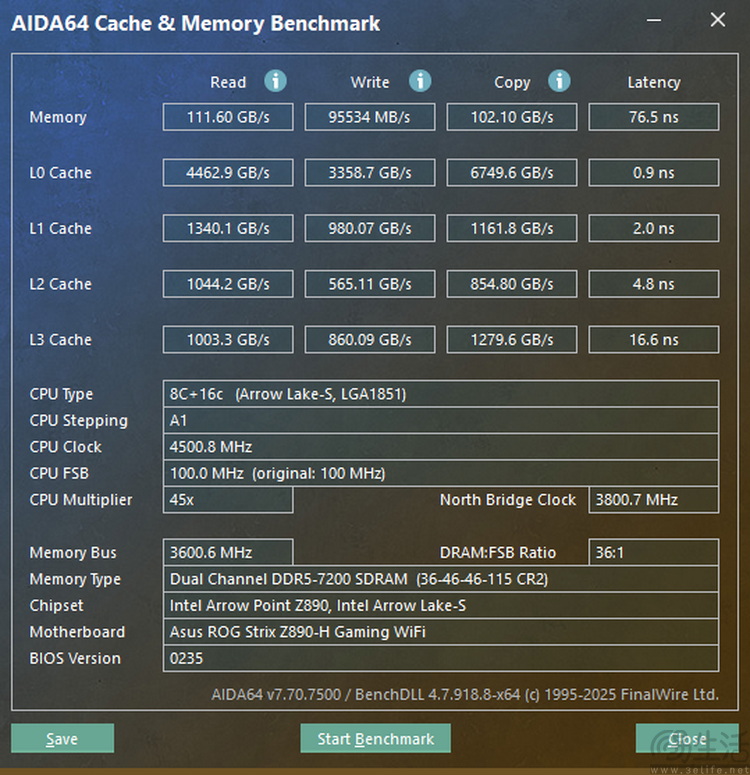

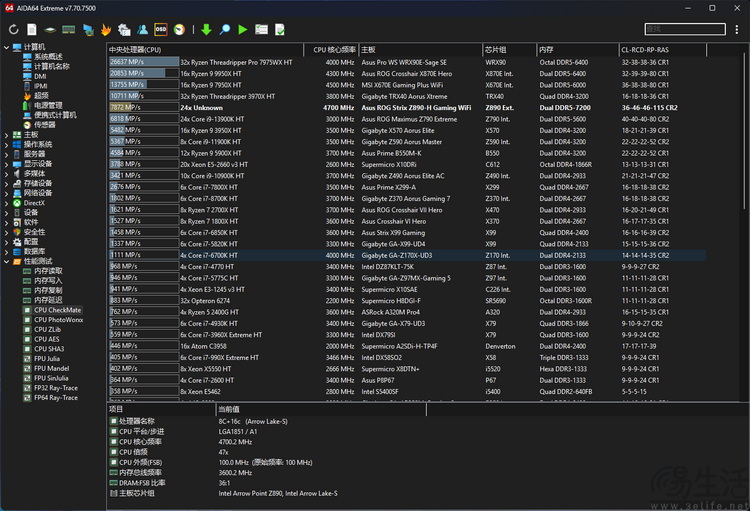

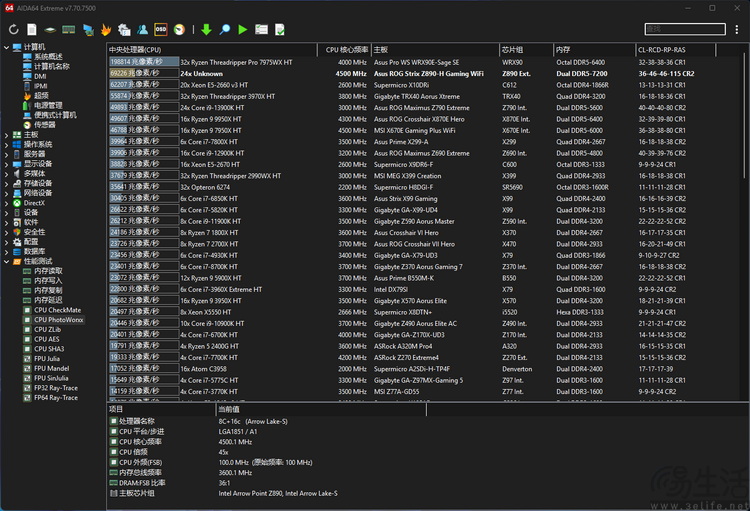

最终,我们将这颗ES2版本285K处理器的北桥频率提升到了3.8GHz,同时将其内部NGU、D2D两个模块间互联总线的主频均设定为3.2GHz,搭配7200MHz的高频内存,跑出了一个高得多的缓存和内存带宽/延迟成绩。此时它的内存带宽增加了大约15%,内存延迟降低27%,L3缓存的写入和拷贝带宽也增加了65%-75%,内存子系统整体性能上涨极为显著。

AIDA64 CheckMate 7872MP/s,上涨10%

AIDA64 PhotoWorxx 69226兆像素/秒,上涨24%

请注意,此时我们这颗ES2版CPU的主频几乎没有变化,增加的只有内存带宽、缓存带宽和内部总线带宽而已。但已经可以看出,它此时的分支预测性能和多媒体编辑性能都有极其显著的上涨,特别是在与缓存性能强相关的多媒体编辑性能上,已经几乎与(频率高得多的)正式版没有显著差异了。

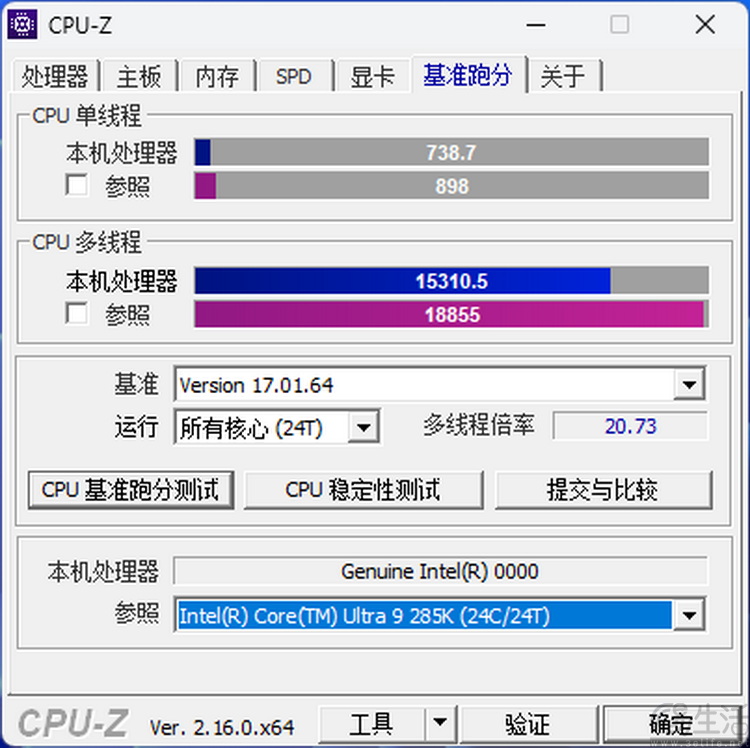

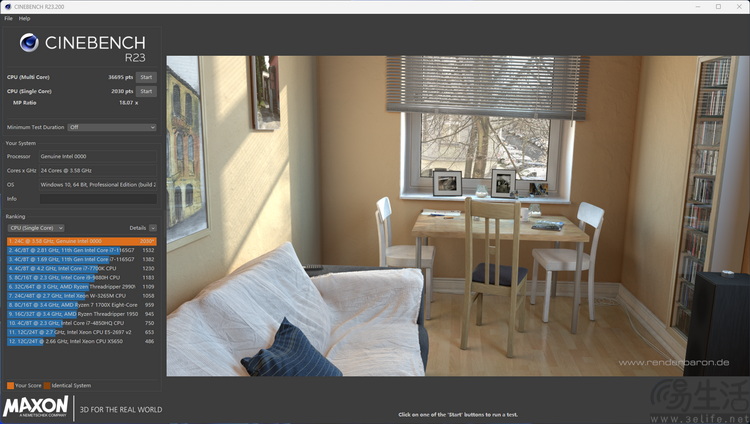

CINEBENCH R23 单核2030(+3.8%)、多核36695(+9.5%)

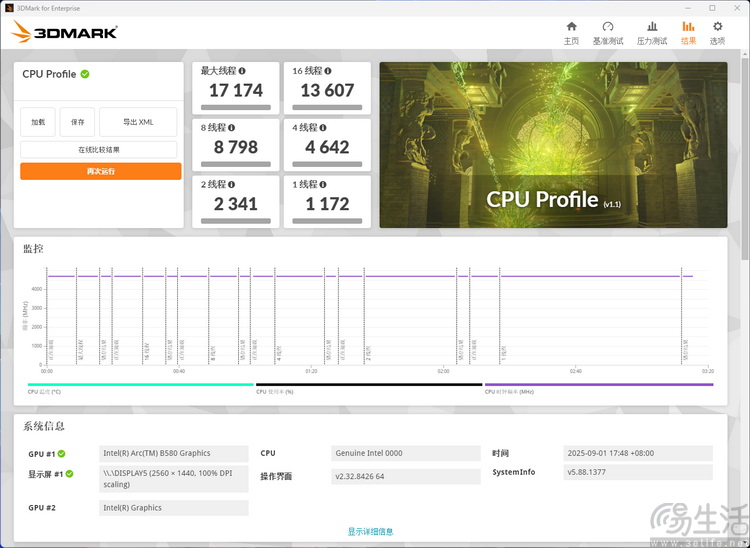

3DMARK 单线程1172(+5.5%)、最大线程17174(+2.6%)

同理,无论在模拟渲染、还是在模拟游戏场景的测试中,大幅提升内存、缓存和内部互联带宽后,都得到了较为显著的跑分成绩增益。

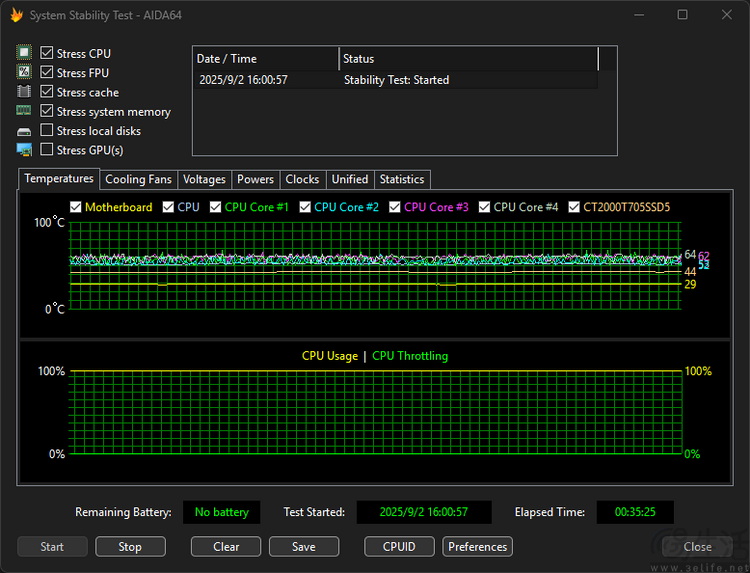

因为主频低(导致电压极低),哪怕风冷拷机也只有不到65摄氏度

换句话说,这就证明哪怕是对于本就看似频率极低的工程版Arrow lake-S来说,过于逼仄的内部互联带宽也依然会成为制约其性能发挥的短板。特别是当我们用核心主频低了20%的工程版CPU,在只超内部总线和内存频率的前提下,令其部分性能达到“正式版”的水平时,实际上就说明了,相同的问题在正式版Arrow lake-S上同样存在,而且负面效应可能反而还更为明显。