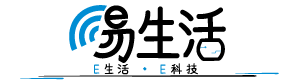

需要注意的是,小米AI眼镜并不是小米旗下第一款眼镜形态的智能可穿戴产品,所以它与手机之间配对所需的“小米眼镜”APP,其实也早已过了许多代次的更新,在功能和界面设计上已经是比较完善的状态。

装好APP、戴上眼镜,等待眼镜端完成启动流程,并发出语音提示后,很容易就能在APP里发现眼镜,并可以在它的主界面就看出小米AI眼镜最为强调的几大功能。首先就是拍照和视频录制,其次是录音转写、同声传译,再就是与小爱同学的对话功能。

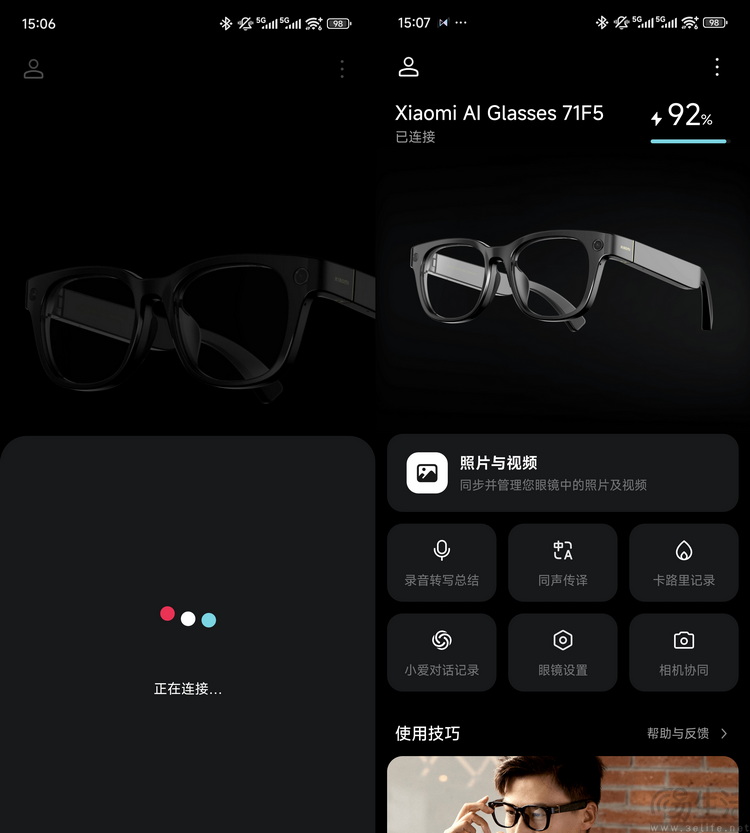

既然如此,我们就先测试了小米AI眼镜的录音和转写质量,所使用的还是此前测试某品牌智能手机时的“同款”讲座录音。我们注意到,小米AI眼镜的录音转写并不是在眼镜端直接进行,而是在录制结束后,导出到手机再转写。也就是说,这里考验的其实是录音的清晰度,以及小米云端大模型对于半现代汉语半古文的录音内容识别准确度。

不得不说,测试结果让人感到了惊喜。小米现在的录音转写模型表现相当好,对于一些学术性的概念,以及涉及古人姓名的部分,错误率都相当低。可以说对于专业的商务、学术人士来说,小米AI眼镜的这个录音+转写表现,已经具备非常高的实用性了。

其次,小米AI眼镜也正如它的命名那样,可以作为“小爱同学”语音对话的入口。可能有的朋友会说,直接对着手机说话不也可以吗?其实还真不一样。

因为小米AI眼镜内置了4+1组(镜腿和镜架一边两个,鼻托处骨传导一个)麦克风,所以从我们的体验来看,它的“小爱同学”拾音效果要明显比手机更好,而且更不容易受到环境的干扰。比如在室外的嘈杂环境下,依然可以只用小声就唤醒AI眼镜上的“小爱同学”,并正常完成提问。但要是换成用手机,音量不可避免地就要提高不少,从而可能会带来一些尴尬。

而且大家从我们的提问内容也可以看出,小米AI眼镜的视觉能力并非“常开”。比如我们如果问它“面前的XX是什么”,它就不能直接做出回答,因为此时摄像头没有启动。但只要先拍一张照片,再去问“刚才照片里的内容是什么”,它就可以做出识别。从这个设计来看,一方面多少还是反映出了对隐私的顾虑,另一方面可能也与降低功耗、日常尽量不调用AR1主控的逻辑有关。

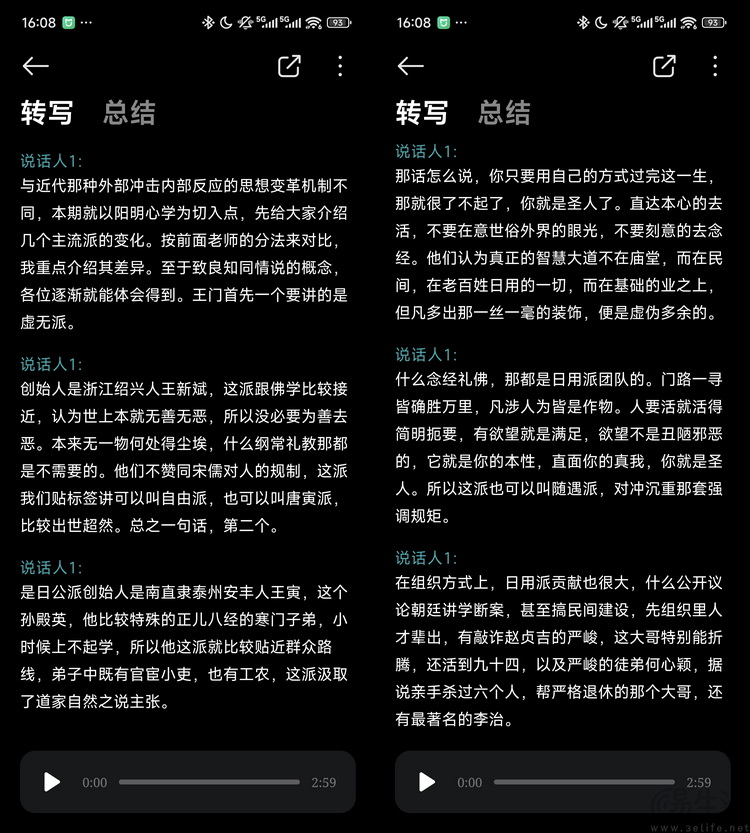

不过真要说到小米AI眼镜的“互联”功能,那么最出彩的部分其实是它的相机协同。

在目前的软件版本下,“相机协同”主要有两大限制,一是必须使用小米系的近年代款机型,其二是只能在直播或视频会议类APP里启用。

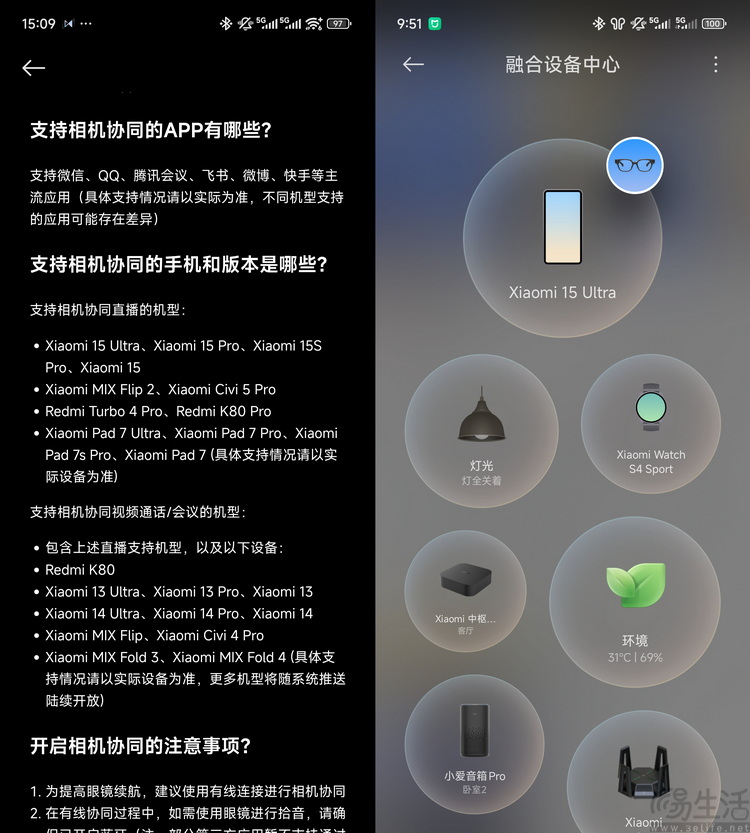

一旦满足了这些条件,那么就可以在手机的“融合设备中心”里,看到多出来的相机切换按键。此时,不管AI眼镜是无线、还是有线连接到手机,都可以与手机的相机进行“融合调用”。

也就是说,这时候在第三方APP看来,眼镜上的摄像头直接就成为了手机的一部分。不得不说,这是个非常让人浮想联翩的设计,因为它确实会让人想到小米今年在MWC上展出的外挂镜头概念机,以及他们是不是已经在谋划更进一步的“多设备摄像头融合”了。

小米AI眼镜的相机融合模式,可以直接在手机屏幕上实时显示拍到的视频流

相比之下,小米AI眼镜作为“音频眼镜”的功能则很容易被忽视,但经过我们的实测发现,它的工作逻辑也带有一定的“融合”痕迹。具体来说,如果同时给一台小米手机连接小米AI眼镜和小米的蓝牙耳机就会发现,AI眼镜作为“外部音频设备”明显有更高的优先级,而且它作为音频输出设备有自己独占的设备类型图标,而不是直接被视为“一幅耳机”。