2023年7月5日,我们三易生活前往云南大理,在苍山自然影像博物馆里参观了当天正式开幕的“万物有灵,触手可及”自然人文摄影展。

正如“万物有灵,触手可及”所展示的那样,这是一场以野生动物、自然景观作为主题的影展。它汇集了包括奚志农先生在内的近20位著名野生动物、自然景观摄影师的90多幅影像作品。

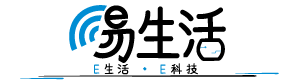

在这里我们看到了“紧盯”镜头、摆出威吓姿态的雪豹幼崽。

看到了成群结队、汇集在冰原上的阿德利企鹅。

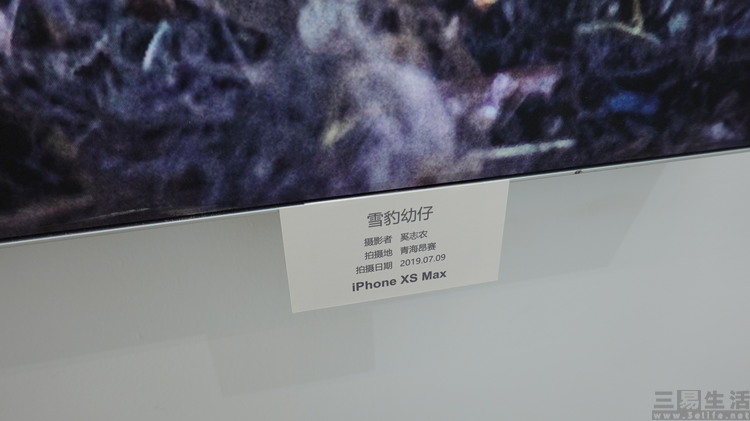

看到了在海中“翱翔”、至近距离上的海龟。

甚至看到了有数人高,还用上了比例尺来表示原始大小的一张巨幅古树影像

然而除了视觉上的冲击,以及野生动物和壮阔自然景观所带来令人愉悦的感受外,吸引我们三易生活前往这场影展的原因还有很重要的一条,那就是此次展出的全部照片均由各种型号的iPhone拍摄。

Shot on iPhone,这是创作的现实需求

是的,请注意这里“各种型号”的表述。它意味着,这场影展并非像此前的类似活动那样,是由手机厂商组织摄影师、使用统一型号的最新设备,在短时间里“集中突击”所拍摄的作品。相反,它代表的是这些摄影师们在过去的很多年里,因为各种各样的现实原因,真正使用iPhone所进行、以工作为前提的艺术创作。

比如大家在前面看到的那张雪豹幼仔照片,就是奚志农在2019年7月,专门耗时35天、忍受着狂风暴雨甚至是冰雹,守候在雪豹出没地附近,最终好不容易才记录下的画面。当时他之所以使用iPhone、而不是传统相机,是因为iPhone可以防尘耐水,可以更轻便的带在身上、随时进行记录。而这些在恶劣的天气状况下,显然远远要比专业相机方便得多。

又比如另一位知名摄影师潘光平先生在与我们交流中提到,他有一次去青藏高原上拍摄藏狐时,由于藏狐妈妈已经完全习惯了摄制组的存在,以至于多次走到距离自己仅几米远的地方趴下睡觉。但这反而导致原本为拍摄准备的“大长焦”相机镜头无法对焦,于是为了不因为移动或更换镜头惊扰到藏狐妈妈,他选择使用iPhone在极近的距离上,完成了这张神奇的野生动物特写拍摄。

除此之外,纪录片摄影师张程皓夜也谈到了他两次使用iPhone进行野生动物拍摄的经历。其中一次是在拍摄纵纹腹小鸮时,由于发现小鸮对人十分警觉,但对附近的车辆却相对熟悉。于是灵机一动放弃了原本手持传统相机、蹲守在巢穴附近的计划,转而在洞口旁架起一台iPhone,然后使用Apple Watch的相机远程控制功能,自己躲在车里,拍摄到了在手机镜头前伸展、活动身体的小鸮。

而另一次,是他在林下一个水潭附近拍摄成千上万的蝴蝶群时,意识到由于蝴蝶飞得太低,如果采用手持相机的方式拍摄,那么无论如何都不能找到合理的机位。此时,将本就防水的iPhone固定在接近水面的位置,然后再用遥控取景来拍摄,反而就成为了当时唯一合理的办法。

为什么摄影师都爱iPhone?因为它真的够专业

看到这里可能有的朋友会说,怎么这些摄影师平时身上带的都是iPhone,就没有别的手机了吗?

关于这个问题,我们三易生活在交流环节中问到了奚志农先生。根据他的说法,原因有几点。一方面是因为像他这样从胶片时代就开始致力于野生动物拍摄和保护的老摄影师,以前用惯了“非智能”的影像设备,因此对于智能手机的操作,也是希望尽可能的越简洁越好。而iPhone在系统操作的直觉性、易上手方面对比其他机型优势显著,所以对于“老法师” 们来说就有着很明显的好处。

其次包括奚志农先生,以及今天在场的另一位摄影师樊迪,都提到了目前智能手机的影像色彩问题。在他们看来,iPhone的相机拥有良好的色彩还原度,而且每一代产品之间虽然成像画质会提升、功能会变多,但影调可以保持高度的延续性。在他们看来,这体现了设备对于创作者的“尊重”,想要拍成什么样的效果、想要呈现出何种色彩风格,都可以由摄影师完全控制。而不是像有些机型那样,按下快门后会发现拍出色彩与看到的、想到的完全不同,手机内置的“影调”反过来覆盖了创作者原本的意图,这在这些专业摄影师看来是不可接受的。

最后,大家可能想不到的是,在这几位专业的野生动物和自然景观摄影师看来,iPhone被他们所共同青睐的理由中,除了方便、防水,可以遥控拍摄以及色彩稳定准确之外,还有在拍照、摄像相关APP生态方面的优势。

虽然在很多人眼中,可能安卓手机上的一些“美颜相机”软件更为大家所熟知。但在iPhone上,专业摄影师们可以用ProCamera、Filmic Pro等软件实现对相机硬件的全手动控制,可以在拍摄视频、照片时加载Log曲线,实现实时的视频内调色(而不是仅仅套个软件里才能生效的滤镜)。

同时,iPhone有它专用的ProRAW无损图片和ProRes无损视频格式。这两个格式不仅可以在手机上实时地进行编辑、调色、剪辑,而且也得到了iPad、Mac,甚至是PC上诸多专业后期软件的官方兼容。同时得益于苹果自家硬件统一的色彩体系,同一段视频无论在iPhone、iPad Pro,还是Macbook的屏幕上,都会是一致的效果,这也就意味着专业摄影师完全可以在拍摄完成后,先在手机上进行简单的调色、编辑,然后再导入iPad或是mac上进行进一步的处理和剪辑。

在这整个过程中,并不会出现换了设备后,图片或视频的颜色就突然发生改变的问题。而这种色彩、格式兼容和处理流程的一致性背后所反映出的,也正是苹果在产品设计阶段就对专业用户需求的洞察,以及愿意为此“堆料”的态度。

当然,你可以说其他机型也能拍照、也能随手拍出在手机屏幕上看起来讨好眼球的小动物或自然景象,但简单的“随手拍”与真正的“艺术创作”之间,毕竟还有着不小的差异。而当一众专业摄影师愿意用他们许多年来基于各代iPhone所拍摄的作品,专门去办一场严肃影展时,本身其实就已经再一次说明,苹果以及他们的iPhone在影像能力、相机设计思路,以及严肃影像创作的相关“生态圈”上,与其他厂商之间所存在的巨大客观差异。