暂时还无缘即时零售战役的拼多多,最近似乎想要上演一出“拒绝中间商赚差价”的好戏。

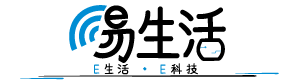

近日有用户反馈称,在其他电商平台下单后,收到了来自拼多多的“中间商代下单提醒”。其中显示,“您在其他渠道购买的商品xxx,实际由中间商在拼多多以xx元进货后,再销售给您”。

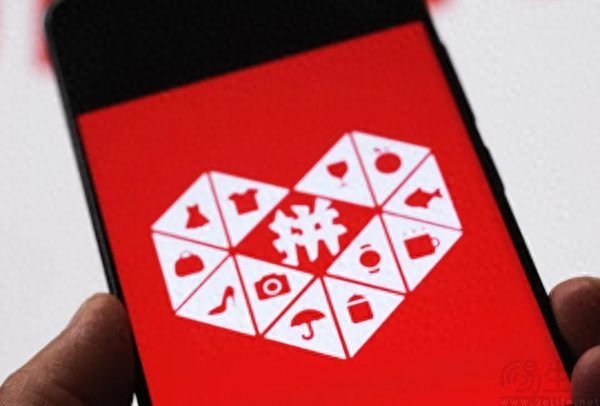

显然,拼多多口中所谓的“中间商”,就是无货源店铺。这类商家并不会准备货源,而是只在电商平台注册网店,在未取得货源方授权的情况下搬运商品信息,待用户下单后再到货源平台下单,以此赚取差价。

对此有观点认为,虽然“中间商”是“空手套白狼”,而且大概率会让用户多花钱,但无疑还是为拼多多和相关货源商家带去了成交。而且与站内无货源商家直接与正规商家竞争相比,身处站外的“中间商”也并不会涉足拼多多的商家生态。

从这个角度来看,“中间商”的存在似乎并没有给拼多多带来损失,反而还起到了“分销”的效果,但事实真的如此吗?

要知道分销是商业社会传统供应链协同逻辑在数字化时代的升级,健康的分销体系也能提升品牌覆盖率、降低履约成本,是一种价值共生逻辑。而无货源则是流量套利逻辑的体现,其依赖市场信息不透明来赚取短期差价,并未真正改善供应链,仅增加了中间的加价环节。

即便退一步来说,分销体系的建立和发展都受到平台规则的严格约束,可来自站外的“中间商”却不在平台的管理范围内。既然行倒卖之举的目的是搞钱,那么为了利益最大化,“中间商”在挑选货源时难免会以价格为重要、甚至成为唯一的考量,这也就变相为拼多多的商家带去了价格竞争和“劣币驱逐良币”风险。

要知道,虽然“中间商”可能会因为手握大量订单成为拼多多的高频用户,但其中的代价却是更多其他用户使用频次的下降。

根据QuestMobile公布的数据显示,2025年第一季度拼多多用户日均使用时长同比下降12%,而抖音电商的用户时长却同比增长了28%。

同时淘天、京东等竞争对手,也凭借外卖和即时零售业务谋求更多用户时长和使用频次。以淘宝为例,官方公布的财报显示,在淘宝闪购的拉动下,2026财年第二季度阿里中国电商集团的月度活跃消费者和日订单量持续突破新高。然而出于运力限制等原因,拼多多短时间内或许还无缘这次风潮。

在这样的背景下,对于拼多多而言,无论是召回老用户、还是挖掘新用户,以及提升复购率和客单价显然就都十分有必要。可用户如果都不“进门”,拼多多纵有一身本事显然也难以施展。

而且对于电商平台来说,用户价值并不只在于成交二字,用户的数据同样也很重要。但用户的收货地址等信息价值并不大,更重要的是用户的浏览、点击等行为数据。然而“中间商”的存在,就相当于将用户需求提纯,也就意味着拼多多很难拿到真正有价值的用户数据。

当然,对于拼多多而言或许也该反思,为什么用户会被“中间商”欺骗,而非直接选择他们。毕竟堵不如疏,事后弥补远不如事中控制,事中控制不如事前预防。

对用户而言,拼多多此举虽然有自己的小算盘,却无疑是一件好事。毕竟一旦遭遇“中间商”,不仅要多花冤枉钱,还会面临着货不对板、售后缺失、信息泄露等风险。

此外关于“中间商”这件事儿,其实还有一个疑问值得关注。

众所周知,无论淘宝、京东这样的平台,还是抖音、小红书这样的新势力,近年来都已经明令禁止无货源店铺,并发布了相关治理公告。以抖音为例,早在2023年便明文规定,若识别到商家店铺涉嫌无货源经营,将会根据违规程度,按“情节一般”、“情节严重”、“情节特别严重”来对商家进行预警及开具罚单。

那么问题就来了,既然近年来各大电商平台都声称自己在积极治理无货源店铺,那么如今这些“中间商”究竟是在哪里玩“空手套白狼”呢?

【本文图片来自网络】