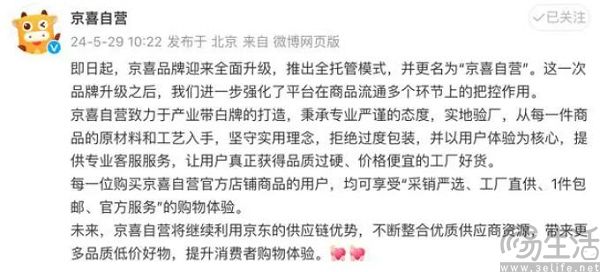

京喜又双叒叕改名了,这一次它升级为“京喜自营”。就在5月29日,京东旗下的京喜业务方面宣布,自即日起品牌进行全面升级,推出“京喜自营”全托管模式,并更名为“京喜自营”,升级后的京喜自营“在品控、价格、服务上做了全方位的优化”。

根据京东方面的说法,品牌升级之后,京喜自营的供应商准入方式为受邀制,并会通过京东的供应链体系、专业实地验厂,只有符合要求的品牌企业才能受邀入驻。同时,京喜采销将更严格把控商品的原材料和工艺环节,确保产品质量。价格方面,京喜自营的商品是由厂家直接发货、直达消费者,减少了中间流通环节。而在服务层面,京喜自营则将提供专业客服、价保、上门退换货等服务。

尽管京喜这次升级并不奇怪,但推出全托管模式就很让人感到意外了,因为全托管模式以往更多是出现在跨境电商领域,在国内电商赛道还是罕见的。而所谓的“全托管”,主要是指将核价、运营、物流、售后等环节交由平台处理,商家只负责供货的一种业务模式。这一模式的成功就在于“让专业的人做专业的事”,解决了传统外贸工厂最不擅长的环节,并让后者能够专注于产品设计和生产。

事实上,全托管模式非常适合具备生产具有性价比优势产品的工厂型外贸商,也是Direct to Consume模式下由工厂生产后直接销售给消费者的极端化表现。简单理解,就是在全托管模式下商家成为了电商平台的供货方,电商平台变成中间商,商品最终卖多少钱是由平台、而非商家来决定。

对于此次京喜搞全托管模式就有观点认为,或是京东低价战略推行的磕磕绊绊,并始终无法攻入下沉市场后更换的新打法。在下沉市场,价格敏感型消费者占据了绝对的主流,曾经京喜打不过拼多多的原因其实很简单,不是价格力拼不过,而是供应链比不上。

众所周知,低价一直以来都是拼多多的法宝,但为什么只有后者建立了低价心智,背后其实是拼多多的商业逻辑发挥了作用。拼多多是通过让利消费者,汇聚起足够的稳定、大量的确定性需求,再集中流量给与所扶持的制造商,而成规模的稳定需求则让供给侧能够在压缩成本方面没有后顾之忧。

更低的成本带来了更低的价格,就能吸引更多的价格敏感型消费者,自此属于拼多多的“飞轮”也转了起来。过去京喜的问题就在于给不了供应商信心,以至于做不到最极致的价格。换用全托管模式后,京喜对于商家的吸引力就将上升,因为后者可以做甩手掌柜、只负责供货即可,后续的一切都是由京喜方面包办。所以不出意外的话,凭借着全托管模式,升级后的京喜最起码可以解决商品供给问题。

不过以目前国内电商市场白热化的竞争状况,全托管模式如果真的没有缺陷,它自然也就不可能只被跨境电商平台青睐。

那么全托管模式的问题在哪里呢?其实这一模式之所以能在跨境电商领域大行其道,看似是因为其实现了流程轻量化,并让商家的起量门槛下降,平台则凭借规模化的控制成本迅速铺货、占领市场,但仅仅如此还不足以解释全托管模式的迅速走红。

TEMU、TikTok Shop等等跨境平台电商青睐全托管模式的现实基础是采购成本与销售价格中间有较大的利差,而国内卖家又缺乏直面海外消费者的能力。比如说,国内卖9.9元的手机壳,在欧美、中东卖出9.9美元是毫无问题的。要知道,电商的运营、推广、客服等售前和售后业务都是有成本的,没有足够的利差,跨境电商平台岂不是做慈善。同时,直接向海外消费者供货存在物流、法律等多方面的阻力,卖家又不得不依赖平台。

但目前在国内已经白热化的电商市场竞争中,商品定价几乎是透明的,指望消费者支付溢价来购买白牌产品无异于天方夜谭。换而言之,主打下沉市场的电商平台搞全托管,大概率其实是不赚钱的。如若不然,拼多多又为什么不去学习TEMU的经验呢?更何况经过这几年跨境电商热潮的洗礼,国内的商家也察觉到全托管模式的“坑”,因为这几近是饮鸩止渴。

在全托管模式下,由于电商平台同时拥有了定价权和流量分配权,同时店铺运营也全权交由平台打理,但平台的运营团队是有限,要照顾到成千上万的店铺运营策略自然就需要标准化,以至于价格成为了唯一的差异化。这就意味着平台完全决定了商家的销量,只要有更卷的商家,就至少得按照后者的标准来卷,结果就是商家要在价格上进行无止境的倾轧,才能博得平台暂时的青睐,这也是半托管模式如今实现后来者居上的原因之一。

所以全托管模式作为一柄双刃剑究竟是伤人、还是伤已,就要看京喜接下来会怎么操作了。

【本文图片来网络】