不久前,我们三易生活曾在《苹果表“霸榜”健康测试榜单,但诀窍却很难复制》中,介绍过Apple Watch Ultra 2在一众智能手表的健康监测准确度测试中“遥遥领先”背后的一些启示。

当时我们就指出,Apple Watch Ultra 2的“胜利”说明智能手表并不能只看主控的算力水平,因为健康监测功能是一整套严密的系统。从主控到算法设计、再到传感器的用料,甚至表带的人体工学设计是否合理、底壳部分的开孔透光率和防反射镜片是否优秀,都会影响到一系列健康监测结果的准确度(和实用性)。

但是有没有一种可能,即便厂商做到了所有的这些细节,某些健康监测功能在如今的智能手表上依然几乎等于儿戏,监测结果完全不可能准确呢?答案是当然有。

最常见的例子,自然某些智能手表所宣称的“测血糖”、“测尿酸”功能。

大家只需要知道一件事,那就是在目前的技术条件下,智能手表上的无痛血糖、尿酸测量技术基本可以认为是“不存在”的。虽然目前有不止一个厂商正在研发完全基于光学和/或电化学传感器实现的无创血糖测量技术,但至今都还没能解决准确性这个问题,因此短期不太可能会有量产产品出现。所有大家目前能买到,号称“无创测血糖、测尿酸”的“智能手表”,1000%都可以说是骗子产品。

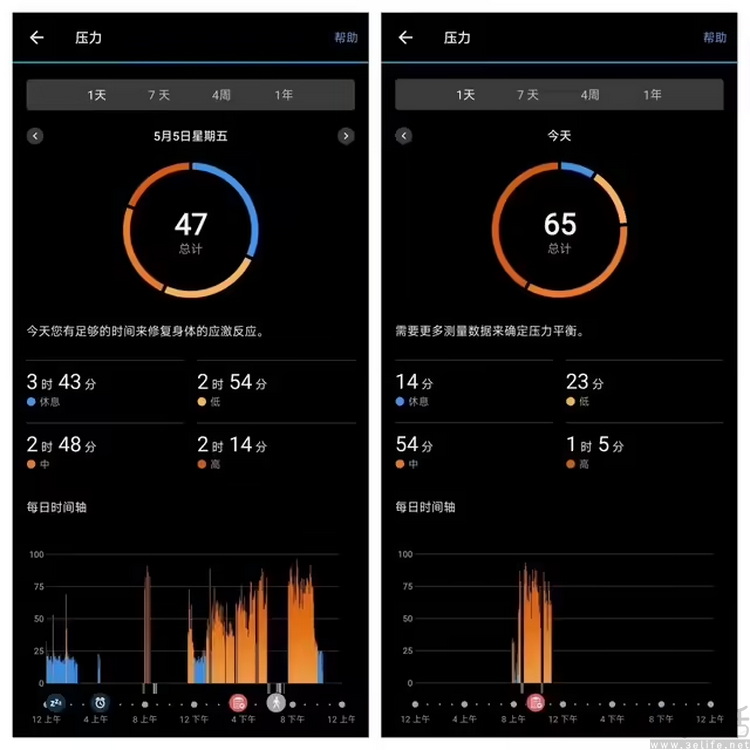

但除了上述这种纯粹的“骗子”之外,在那些正规、大品牌的智能手表上,其实也有一项健康监测功能本质上是完全不准确,并不具备可用性的,那就是所谓的“压力测量”。

从原理上来说,所谓“压力测量”是通过评估用户的心率、血氧和运动状态,来测算其当前“是否过度紧张”、“是否过于劳累”。乍看之下这似乎并不复杂,比如人紧张的时候心率可能会突然升高,疲劳的时候血氧可能会长时间处于较低的水平。

但实际上情况远没有这么简单,因为在日常生活中,许多其他因素也可能会导致我们的心率、血氧数据,呈现出类似“压力大”、“疲劳度高”的特征,比如正面的兴奋情绪、体育运动等等。大家不妨设想一下,如果是正在与爱人准备七夕的“浪漫小节目”,此时智能手表突然弹出个“你压力太大,建议休息一下”的提示,会不会瞬间冷场?

请注意,这可不是我们三易生活在胡乱猜测,而是荷兰莱顿大学的研究团队通过持续数月的调查研究后得出的结论。按照他们的说法,由于智能手表并不能感知“用户到底是为什么而发生心率、血氧的变化”,因此机械式地做出判断的“压力测量”,与用户的真实感受之间几乎没有关联性。

可能有的朋友会说,难道厂商的研发人员不知道,他们不会改进技术吗?确实会改。但从技术上来说,只怕这样的改进,作用也非常有限。

比如,最近刚披露了谷歌一项旨在改进智能手表“压力监测”功能准确度的专利,会在手机上运行一个AI程序实时“窥屏”,当手表检测到用户的心率、血氧发生较大变动时,手机上的AI就会同步检测,是不是用户正在手机上看什么可能引发情绪波动的内容。如果要是发现用户确实是在社交平台参与“骂战”,那手表就会适时给出“压力过大”的提醒;但要是发现用户其实是在打游戏之类的,那么手表就可以避免犯错。

看起来,这似乎确实有点道理。但问题就在于,谷歌的这项技术一是只能解决用户因为“看手机”而导致的情绪波动,但对于日常生活中更多时候,因为其他一些原因导致的压力积累依然无法感知。

从另一方面来说,这种为了能够更准确判断用户“压力来源”进行的窥屏设计,更相当于是给产品思路开了个不好的头。要是这样的设计都可以被允许,那将来的智能可穿戴设备是不是还可以打着“提升监测准确度”的旗号,更深入地窥伺用户的日常生活?

只能说,有些技术恐怕还是宁可不要“进步”,也别走歪路。

【本文图片来自网络】